2025年生物可降解电子产品的发展:开创环保创新,迈向更绿色的未来。探索下一代设备如何改变可持续性和市场动态。

- 执行摘要:2025年的关键趋势和市场驱动因素

- 市场规模和预测(2025-2030):增长预测和CAGR分析

- 突破性技术:材料和制造创新

- 领先公司和行业举措

- 应用:医疗设备、消费电子和环境传感器

- 监管环境和行业标准

- 供应链和原材料采购

- 挑战:技术、经济和环境障碍

- 投资、资金及合作趋势

- 未来展望:机会和战略建议

- 来源和参考文献

执行摘要:2025年的关键趋势和市场驱动因素

生物可降解电子产品的发展在2025年加速,原因是日益严重的环境关注、监管压力和材料科学的进步。电子行业面临日益严峻的电子废物审查,预计到2030年,全球电子废物将超过7500万吨。对此,制造商和研究机构正在优先开发能够在使用后安全降解的设备,从而减轻填埋场负担和有毒材料泄漏的问题。

2025年的关键趋势包括瞬态电子产品的商业化——这些设备旨在在特定环境条件下溶解或降解。三星电子和LG电子等主要企业正在投资研究合作,以开发生物可降解的基材和导电墨水,计划在未来几年将这些材料整合进消费产品中。索尼集团也宣布了生物可降解传感器和柔性电路的试点项目,针对医疗诊断和环境监测等应用。

材料创新是主要驱动因素。像BASF和DSM这样的公司正在提供生物聚合物和有机半导体,这些材料构成了新设备架构的骨架。这些材料能够制造灵活、轻便的电子设备,同时保持性能并提供可控的降解特性。同时,STMicroelectronics正在探索环保包装和芯片封装方法,旨在减少集成电路的环境足迹。

监管动态也正在塑造市场。欧盟的循环电子计划(Circular Electronics Initiative)从2025年起生效,强制要求电子产品更严格的生态设计要求和生产者责任延续。这促使全球制造商加快采用生物可降解组件的步伐,以确保合规和维持市场准入。

展望未来,生物可降解电子产品的前景坚实。行业预测预计一次性医疗设备、智能包装和能够在功能生命周期结束后安全降解的环境传感器的需求将激增。电子巨头、化学供应商和学术机构之间的战略合作预计将在2027年前产生商业可行的产品。随着行业成熟,生物可降解电子产品在主流消费和工业应用中的整合将成为可持续品牌的关键区分点。

市场规模和预测(2025-2030):增长预测和CAGR分析

生物可降解电子产品的市场在2025年至2030年之间有望显著扩展,推动力包括减少电子废物的监管压力、材料科学的进步和对可持续替代品的需求不断增长。截至2025年,该行业仍处于早期商业化阶段,但几个关键参与者和财团正在加速从实验室原型到可扩展生产的过渡。

主要电子制造商和材料供应商正在投资研究和生物可降解基材、导体和封装材料的试点生产线。三星电子公开承诺探索未来设备代的环保材料,包括用于柔性显示器和电路板的生物可降解聚合物。类似地,松下公司正在开发基于纤维素的基材和有机半导体,用于瞬态电子设备,瞄准消费和医疗应用。

在医疗领域,像美敦力这样的公司正与学术伙伴合作开发可植入的生物可降解传感器和刺激器,旨在减少手术拆除的需求,并最小化长期环境影响。同时,材料创新者如BASF正在扩大可堆肥聚合物和导电墨水的生产,以支持下一代设备的供应链。

从2025年开始,生物可降解电子市场预计将实现超过20%的复合年增长率(CAGR),到2030年市场总值预期将超过数亿美元。增长最强劲的地区是电子废物法规严格的地方,比如欧盟及东亚某些地区,政府激励政策和扩大生产者责任计划正在加速采用。

关键增长细分市场包括一次性医疗设备、智能包装、环境传感器和可穿戴电子产品。印刷电子技术与生物可降解材料的融合使得为物流、农业和医疗保健开发超低成本一次性设备成为可能。行业财团和标准组织,如IEEE,正积极制定指南以确保生物可降解电子产品的安全性、性能和生命周期管理。

展望未来,2025年至2030年的市场前景以快速创新、来自既有电子巨头和专业初创公司的投资增加,以及日益增长的供应商和集成商生态系统为特征。随着制造工艺的成熟和规模经济的实现,生物可降解电子产品预计将从小众应用过渡到多个行业的主流采用。

突破性技术:材料和制造创新

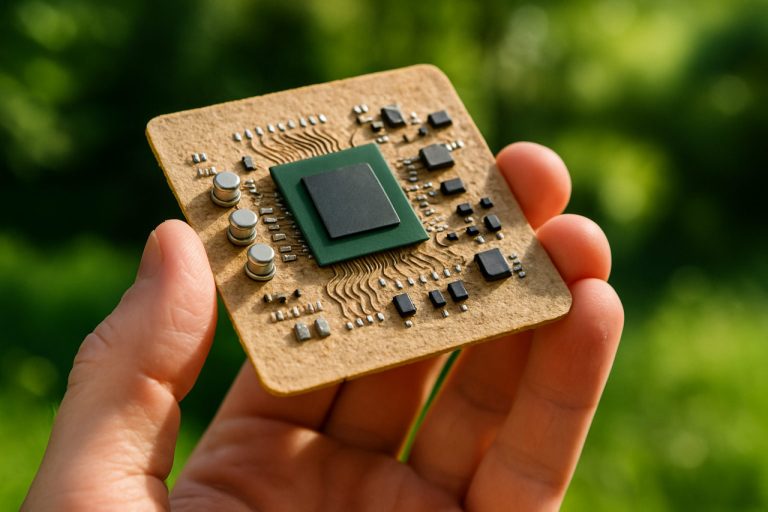

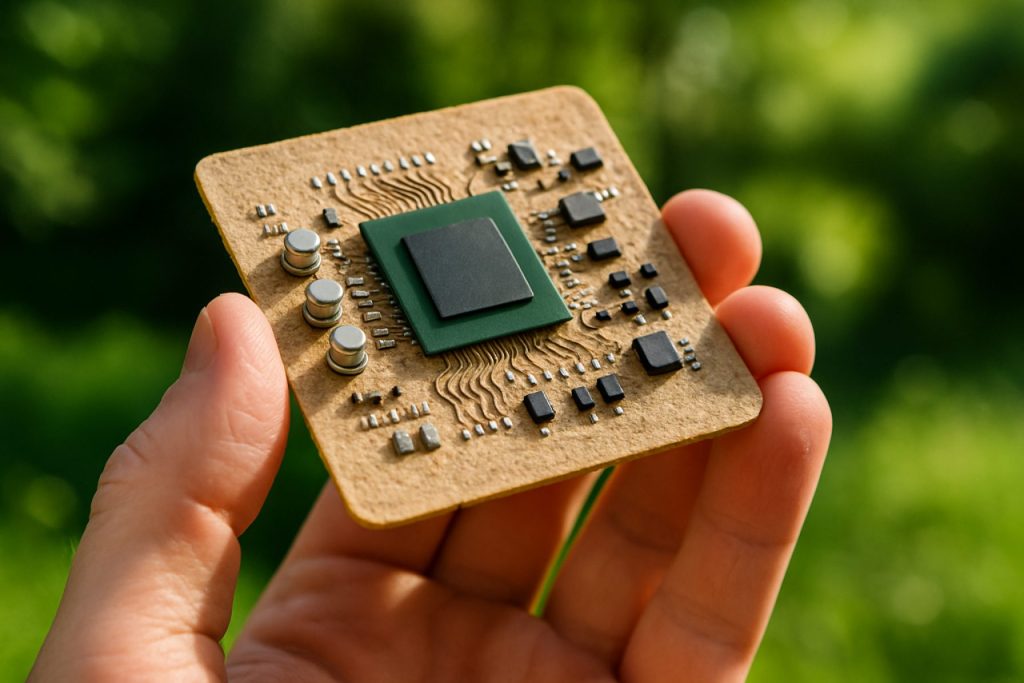

生物可降解电子产品的发展在2025年加速,这是由于对电子废物的关注日益增加以及对传统设备可持续替代品的需求。材料科学和制造工艺的最新突破正在促使创造能够在使用后安全降解的电子元件,从而降低环境影响,并为医疗、农业和消费应用中的瞬态设备开辟了新可能性。

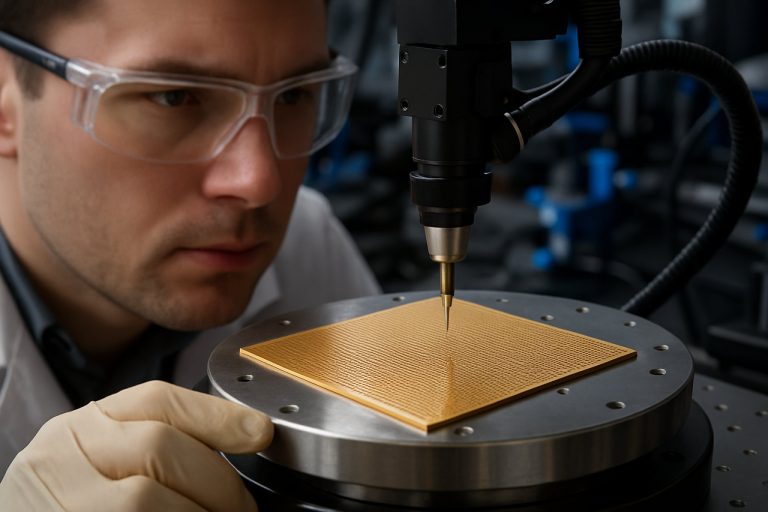

创新的关键领域是使用有机和生物来源材料作为基材、导体和半导体。像三星电子这样的公司正在积极研究基于纤维素纳米纤维和丝蛋白制造的灵活生物可降解基材,这些材料可以替代电路板中的传统塑料。这些材料提供机械灵活性,可以使用现有的卷对卷制造工艺进行加工,从而促进可扩展生产。

在2025年,STMicroelectronics宣布试点项目将生物可降解聚合物集成到医疗植入传感器平台中。这些设备设计为在功能寿命结束后在体内无害地溶解,消除手术拆除的需要。该公司正在与学术伙伴合作,以优化这些材料的降解速率和生物相容性,力求在未来几年获得监管审批。

来自TDK公司的另一项重要进展是开发生物可降解电容器和使用天然聚合物和水溶性金属的被动元件。这些元件正被测试用于一次性环境传感器和智能包装,设备寿命受设计限制。TDK的研究侧重于平衡电气性能与受控降解,确保在使用期间的可靠性和使用后快速降解。

制造创新也在发挥关键作用。增材制造和喷墨打印技术正在被适应用于将生物可降解电子墨水沉积到灵活基材上,从而实现快速原型制作和定制。施乐控股公司正利用其在印刷电子中的专业知识开发基于导电聚合物和天然染料的环保墨水,目标应用为智能标签和一次性诊断设备。

展望未来,生物可降解电子产品的前景乐观,行业分析师预计在未来两到三年内将商业推出瞬态医疗设备、智能包装和环境传感器。材料供应商、设备制造商和监管机构之间的持续合作将对解决与性能、安全性和大规模生产相关的挑战至关重要。随着这些技术的成熟,生物可降解电子产品预计将成为循环经济的关键组成部分,减少电子废物并推动新类别可持续设备的实现。

领先公司和行业举措

生物可降解电子产品的发展在2025年加速,推动因素是对电子废物的关注日益加剧以及对消费电子和医疗设备可持续替代品的需求。几家领先企业和行业举措正在塑造这一格局,专注于材料创新、可扩展制造和实际部署。

最显著的参与者之一是三星电子,该公司公开承诺推动环保技术的进步,包括研究生物可降解的基材和其电子产品的包装。在2025年,三星的研发部门正与学术伙伴合作开发灵活的可堆肥电路板和传感器,计划在未来两年内将其整合到选择的可穿戴和医疗设备中。

另一家关键参与者是STMicroelectronics,全球半导体制造商。该公司已宣布生物可降解微芯片的试点项目,利用有机材料和水溶性聚合物。这些举措是STMicroelectronics更广泛可持续发展计划的一部分,该计划包括减少其产品在整个生命周期中的环境影响。

在医疗领域,美敦力在开发瞬态生物电子设备方面处于前沿——这些设备设计为在使用后安全溶解在体内。在2025年,美敦力正在进行可生物降解传感器的临床试验,旨在进行手术后监测,计划于2027年商业化。这些努力得到了与材料科学初创企业和大学研究中心的合作支持。

在材料方面,作为领先化学公司的BASF正在为电子应用提供生物可降解的聚合物和导电墨水。BASF与电子制造商的合作专注于扩大这些新材料在商业设备中的生产和可靠性。

行业整体举措也在获得动力。IEEE已建立工作组,以制定生物可降解电子产品的标准,处理材料安全性、性能基准和终端管理等问题。这些标准预计将在未来几年内促进更广泛的采用和监管认可。

展望未来,生物可降解电子产品的前景乐观。主要行业参与者正在投资于研发和试点生产,并且像IEEE这样的组织提供支持框架,该行业有望实现显著增长。到2027年,专家预计,将在消费健康、包装和环境监测领域推出第一波商业生物可降解电子产品,标志着向可持续电子产品的关键转变。

应用:医疗设备、消费电子和环境传感器

生物可降解电子产品正在迅速从实验室原型转向实际应用,2025年标志着它们在医疗设备、消费电子和环境传感器中的整合的一个重要年份。向可持续发展的驱动,加上减少电子废物的监管和消费者压力,加速了这些创新技术的采用。

在医疗领域,生物可降解电子产品使新型可植入设备的出现成为可能,这些设备在工作后自然溶解,消除了手术拆除的需要。像美敦力和波士顿科学这样的公司正在积极探索用于手术后监测和药物输送的瞬态生物可吸收传感器和刺激器。 这些设备通常基于诸如镁、丝素和聚乳酸等材料设计,旨在安全降解于体内,降低患者风险和医疗成本。在2025年,为临时心脏监视器和神经接口的临床试验正在扩展,并在主要市场中澄清监管路径。

消费电子产品也在早期阶段采用生物可降解组件,特别是在一次性或短生命周期产品中。三星电子已宣布开展生物可降解基材用于柔性显示器和可穿戴传感器的研究,旨在减少一次性设备的环境影响。类似地,松下公司正在开发适用于低功耗物联网设备的可堆肥外壳和电路板,试点项目预计将在2025年晚些时候在部分市场推出。这些努力得到了打印有机半导体和基于纤维素的基材的进展的支持,这些材料在性能和生命周期末降解性方面均有优势。

环境监测是生物可降解电子产品具有重大影响的另一个领域。用于土壤、水和空气质量监测的可部署传感器网络通常需要大量分布式设备,其中许多在使用后难以回收。像STMicroelectronics这样的公司正与研究机构合作开发完全生物可降解的传感器节点,这些节点可以在环境中放置而不会造成污染。这些传感器结合了瞬态电池和有机晶体管,正在整合在2025年的农业和城市环境中进行现场测试,重点关注可扩展性和性价比。

展望未来,未来几年预计将带来进一步的商业化,因为材料科学的突破和制造规模的扩大将降低成本并提高设备的可靠性。行业合作伙伴关系和政府倡议可能会加速标准的制定和监管认可,为生物可降解电子产品在医疗、消费和环保领域的广泛采用铺平道路。

监管环境和行业标准

生物可降解电子产品的监管环境正在迅速演变,因为各国政府和行业组织越来越关注技术创新和环境可持续性的双重任务。在2025年,该行业正在受到监管者的增多关注,特别是在欧盟,欧盟委员会正积极更新与电子废物(WEEE指令)有关的指令和生态设计要求,以包括对生物可降解和生物基材料的规定。这些更新预计将设定材料安全性、生命周期管理和标签的基准,从而影响全球供应链。

在美国,环境保护局(EPA)正在与行业利益相关者进行交流,以制定生物可降解电子产品的自愿指南,重点关注生命周期评估、毒性和可堆肥性标准。尽管针对生物可降解电子产品的联邦法规仍在制定中,但一些州正在考虑自己的措施,尤其是在加利福尼亚,该州在电子废物立法方面有着悠久的历史。

行业标准也正通过国际组织逐步推出。国际标准化组织(ISO)正在针对生物塑料和电子产品中生物可降解材料制定新标准,并在现有框架(如ISO 17088)基础上进行扩展。这些标准旨在规范定义、测试协议和认证流程,促进跨境贸易和合规性。

主要电子制造商和材料供应商正在积极参与这些监管发展。例如,三星电子已经为生物可降解电路板宣布了试点项目,并参与行业财团,以塑造未来的标准。同样,STMicroelectronics正与学术界和工业伙伴合作开发生物可降解传感器,并倡导清晰的监管路径以加速商业化。

展望未来,未来几年可能会看到在多个司法管辖区内引入生物可降解电子产品的强制生态标签,以及更严格的生命周期回收和回收要求。行业团体如IEEE预计将在制定技术标准和最佳实践方面发挥关键作用,以确保互操作性和安全性。随着监管透明度的提高,生物可降解电子产品的投资预计将加速,合规和认证将成为全球市场中的关键区分因素。

供应链和原材料采购

生物可降解电子产品的供应链和原材料采购正在快速演变,因为该行业正在从实验室规模创新转向早期商业化。在2025年,重点是确保可靠和可扩展的生物可降解基材、导体和半导体的来源,同时确保整个供应链遵循环境和道德标准。

生物可降解电子产品的关键原材料包括基于纤维素的基材、丝蛋白、聚乳酸(PLA)和其他生物聚合物,以及有机半导体和天然导电墨水。全球可再生材料领导者斯多拉恩索(Stora Enso)已扩大其微纤维素和纸基基材的生产,这些材料越来越多地用于灵活的可堆肥电路板。同样,BASF正在扩大其生物聚合物(包括PLA和其他可堆肥塑料)的生产,以满足电子制造商对可持续替代传统石油基材料的日益增长的需求。

在半导体方面,像日东电工(Nitto Denko Corporation)这样的公司正在开发有机和生物可降解导电薄膜,利用其在柔性电子功能材料方面的专业知识。同时,三星电子已经宣布探索将生物可降解基材和墨水集成到选择的消费电子组件中的试点项目,这标志着主要设备制造商采购策略的潜在转变。

供应链的可追溯性和认证变得越来越重要,行业机构如IEEE和OEKO-TEX正在制定生物可降解电子材料的标准。这些标准旨在确保原材料来自可再生、非毒性和道德管理的来源,并确保终端管理符合循环经济原则。

展望未来,该行业面临的挑战包括扩大高纯度、电子级生物可降解材料的生产,以及建立有效的全球供应链物流。然而,随着主要材料供应商和电子制造商在研发和试点规模生产方面的投资,2025年及其之后的前景是积极的。未来几年预计将加强原材料生产商、设备制造商和认证机构之间的合作,推动供应链成熟,并促进生物可降解电子产品在消费、医疗和工业应用中的更广泛采用。

挑战:技术、经济和环境障碍

到2025年,生物可降解电子产品的发展面临复杂的技术、经济和环境挑战,这些挑战不断塑造行业的发展轨迹。从技术上讲,最大的障碍之一是实现可靠的设备性能,同时确保可控的降解。生物可降解基材和组件——通常基于纤维素、丝蛋白或聚乳酸等材料——往往具有低于传统硅基电子产品的电导率、机械强度和稳定性。这限制了它们在低功率、短寿命设备(如医疗植入物、环境传感器和瞬态RFID标签)中的应用。像三星电子和德州仪器这样的公司对可持续电子产品表现出兴趣,但将完全生物可降解组件整合到主流产品中仍然是一个技术挑战,主要是由于miniaturization、封装和在使用期间保持设备完整性的问题。

从经济角度来看,生产生物可降解电子产品的成本目前高于传统设备。所需的特殊材料和制造工艺——例如低温沉积和无溶剂制造——尚未针对大规模生产进行优化。这导致单位成本更高,限制了生物可降解电子产品在小众市场以外的商业可行性。例如,STMicroelectronics探索了环保包装和材料,但达到完全生物可降解系统的转变受到缺乏建立的供应链和规模经济的制约。此外,生物可降解设备的有限寿命可能会限制投资,因为许多应用需要比当前材料所能提供的更长的操作周期。

环境挑战也依然存在。尽管生物可降解电子产品的设计旨在减少电子废物,但某些材料的降解产物如果管理不当仍可能对生态环境造成风险。确保所有组件,包括导体、半导体和封装物质,分解为无毒副产品是一个重大的研究重点。像Flex(原名Flextronics)这样的组织参与可持续电子制造,正在努力通过开发新材料配方和终端管理策略来应对这些问题。然而,关于可生物降解性和环境安全的全面标准和认证流程仍在形成之中,给制造商和最终用户带来了不确定性。

展望未来几年,克服这些障碍需要在整个供应链上进行协调努力,增加对材料科学的投资,并建立明确的监管框架。随着行业领导者和研究机构的持续创新,预计该行业将取得逐步进展,但生物可降解电子产品的广泛采用可能仍然依赖于在材料性能和成本降低方面的突破。

投资、资金及合作趋势

生物可降解电子产品的投资、资金和合作的格局正在迅速演变,随着该行业的成熟和可持续性成为电子行业的核心关注点。在2025年,已经观察到来自既有电子制造商和专门风险投资基金的重大资本流入,反映出对生物可降解技术商业可行性的日益信心。

主要电子公司正在越来越多地将资源分配到生物可降解组件的研发中。例如,三星电子已经公开承诺推进环保材料,并与学术机构开展合作,探索面向消费电子的生物可降解基材和包装。同样,松下公司已经宣布对专注于有机半导体和可堆肥电路板的初创企业进行投资,旨在在未来几年内将这些创新融入其产品线。

专注于生物可降解电子产品的初创公司吸引了显著的风险资本和战略投资。像imec这样的公司是纳米电子学和数字技术的领先研发中心,已经扩大了与跨国公司和政府机构的合作,以加速生物可降解传感器和柔性设备的商业化。在2025年,imec与欧洲和亚洲合作伙伴的合作项目预计将产生瞬态电子产品的试点规模生产,主要应用于医疗和环境监测。

在材料方面,供应商如BASF正在投资开发针对电子应用的生物可降解聚合物。BASF与设备制造商和研究财团的合作专注于扩大可堆肥基材和封装材料的生产,欧洲和亚洲的试点项目正在进行中。

政府资金和公私合作伙伴关系在其中也发挥着至关重要的作用。欧盟的地平线欧洲(Horizon Europe)计划继续支持涉及大学、中小企业和大型行业参与者的协作项目,以促进生物可降解电子产品的发展。在亚洲,韩国和日本的政府支持措施正在促进当地电子巨头与材料科学初创企业之间的合资企业,以建立可持续电子组件的区域供应链。

展望未来,未来几年预计将出现跨行业合作伙伴关系的激增,汽车、医疗保健和消费电子公司将寻求将生物可降解解决方案整合到其产品中。监管压力、消费者需求和技术突破的综合作用很可能会推动进一步的投资和战略联盟,将生物可降解电子产品作为全球电子行业的关键增长领域。

未来展望:机会和战略建议

2025年及未来几年的生物可降解电子产品发展前景受到创新加速、监管动能和对可持续替代传统电子设备需求增长的影响。随着对电子废物(e-waste)环境关注的加剧,该行业正在共同吸引材料供应商、设备制造商和最终用户之间的投资和合作。

关键行业参与者正在推动生物可降解组件的商业化。三星电子公开承诺探索环保材料和工艺,积极研究面向柔性显示器和传感器的生物可降解基材。类似地,松下公司正在开发有机电子材料,并已宣布开展可堆肥电路板的试点项目。在美国,杜邦正在利用其在特种聚合物方面的专业知识,提供用于印刷电子的生物可降解介电材料,而BASF正在扩大适用于电子应用的生物聚合物的生产。

欧盟的循环经济行动计划(Circular Economy Action Plan)包括 stricter e-waste 指令,将于2025年生效,预计将在消费和工业市场推动生物可降解电子产品的采用。这一监管推动促使制造商加速研发和试点部署。例如,STMicroelectronics正在与学术伙伴合作开发面向医疗和环境监测的瞬态电子产品,力争在未来两年内推向市场。

在设备寿命短或环境影响至关重要的领域,机会广泛。一性医疗传感器、农业监测标签和智能包装都将有望早期采用。利益相关者的战略建议包括:

- 投资生物可降解基材和墨水的可扩展生产工艺,利用与化学供应商如Covestro和Evonik Industries的合作。

- 与监管机构和行业财团合作,制定生物可降解电子产品的标准和认证方案,确保市场认可和合规性。

- 关注生命周期管理解决方案,包括堆肥和回收基础设施,与废物管理领导者如威立雅进行合作。

- 优先考虑具有明确的环境和经济利益的应用,如医疗诊断和智能农业,以展示价值并赢得消费者信任。

总之,2025年是生物可降解电子产品的一个关键年份,监管驱动、技术进步和战略伙伴关系相汇聚,加速市场进入。积极投资于研发、供应链整合和标准制定的公司将在这一快速发展的领域中把握新兴机会。

来源和参考文献

- LG电子

- BASF

- DSM

- STMicroelectronics

- 美敦力

- IEEE

- 施乐控股公司

- 波士顿科学

- 欧盟委员会

- 国际标准化组织

- OEKO-TEX

- 德州仪器

- Flex

- imec

- 杜邦

- Covestro

- Evonik Industries

- 威立雅